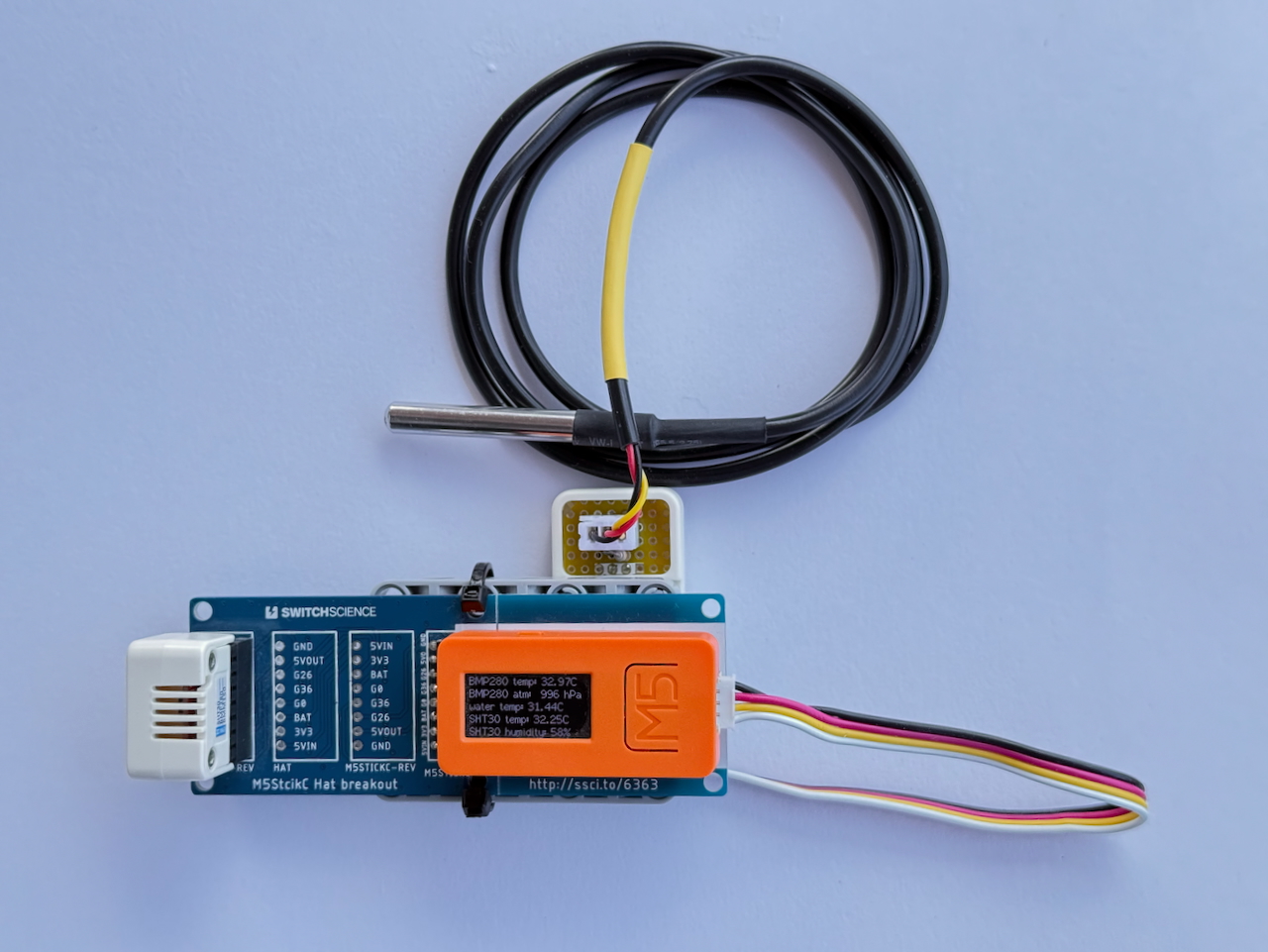

RobotShopが扱う「Catnip I2C moisture sensor 土壌水分センサー」

を使ってM5Stack Toughとの組み合わせで、プランターの土壌水分をモニタリングする記事 を見つけたので、センサーを購入してみた。

Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2

では測定周波数が1.5MHzだが、本機は16MHzと比較的高く、温度や電気伝導度の影響も公開 しているので補正をすればある程度実用になるのではないかと試してみた。

M5Stack用にはArduino用のライブラリがあり、Arduino IDEで開発できる。またインターフェースがI2Cであるため、アナログ出力の安価なセンサーより扱いやすい。

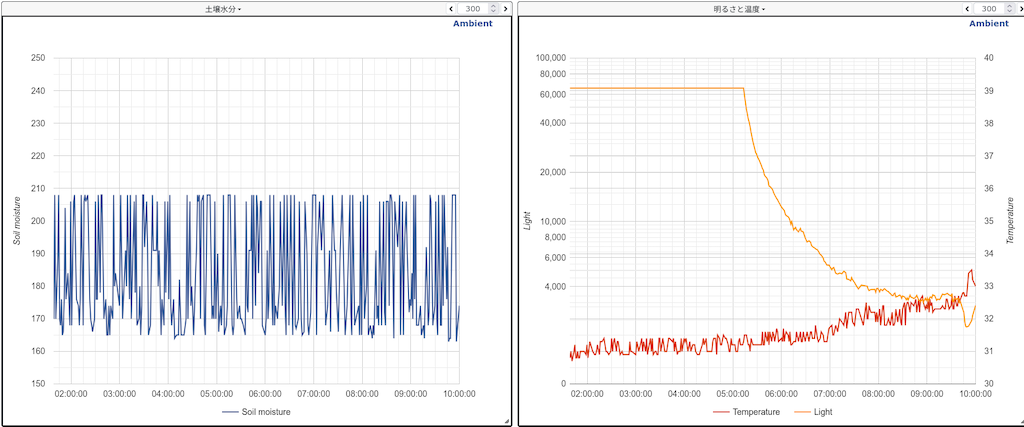

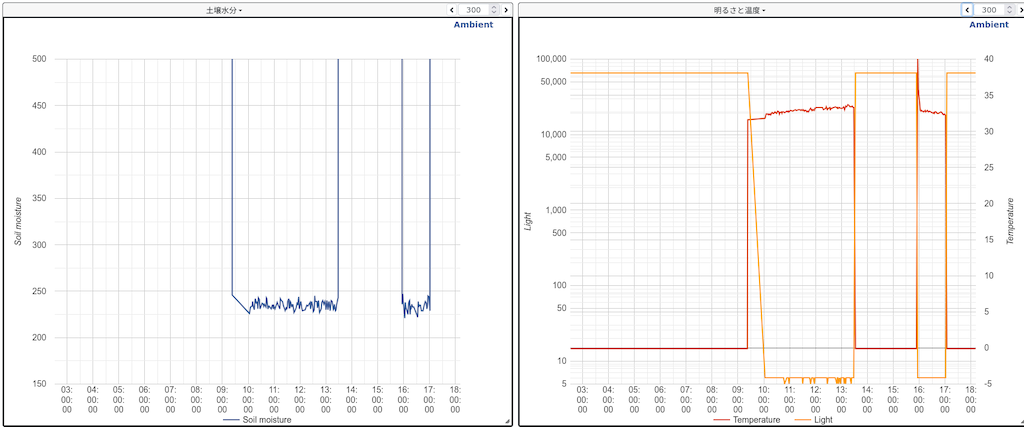

照度は最も暗い値が65,535で明るいほど低くなるので注意が必要だった。別の同シーリズ製品では防水のため黒い熱収縮チューブで覆っているために、照度の測定はできないものも存在する。しかし、せっかく値が出力されるのだから透明な熱収縮チューブでカバーしてみた。

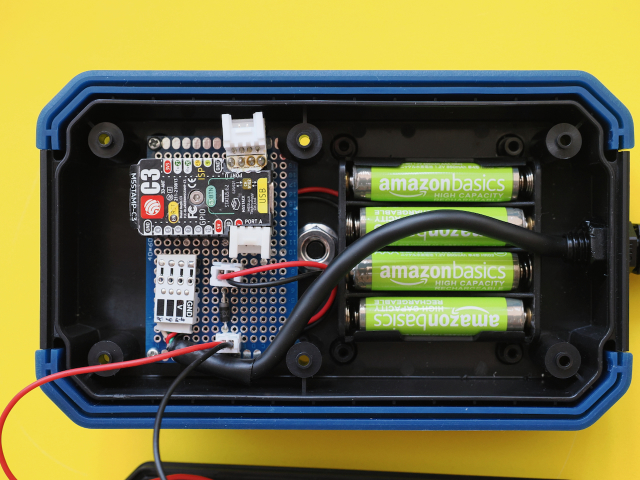

実用的なロガーとして使用するため、タカチの防水ハンドヘルドケースWHシリーズを利用したソーラーパネル充電付きNi-MH電池駆動のシステムをWeb記事 を参考に制作した。

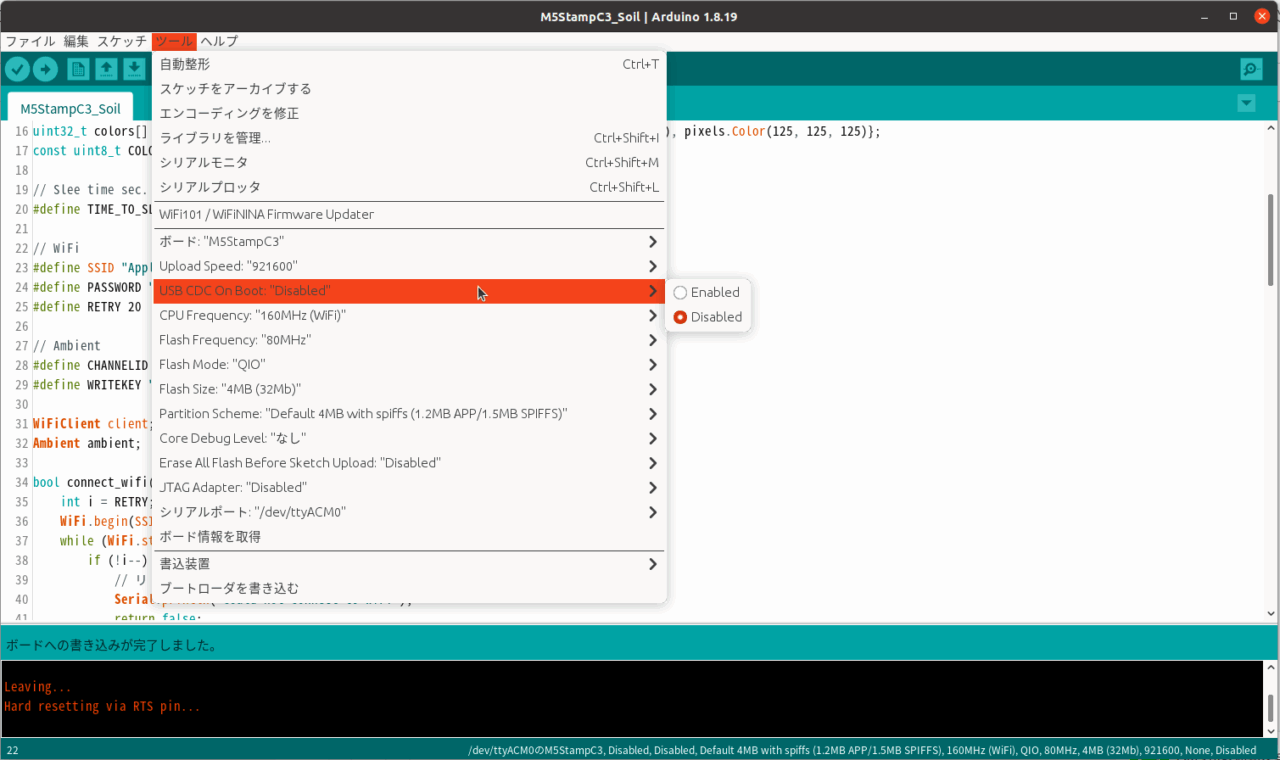

Arduino IDEプログラム

最初はM5Stack Core2と同じように測定値が得られたが、数回繰り返すと異常値になってしまった。

最初はセンサーに使っているケーブルを疑って、4芯シールド26AWGケーブル(MOGAMI 2948)50cmに交換してみたが変わらなかった。

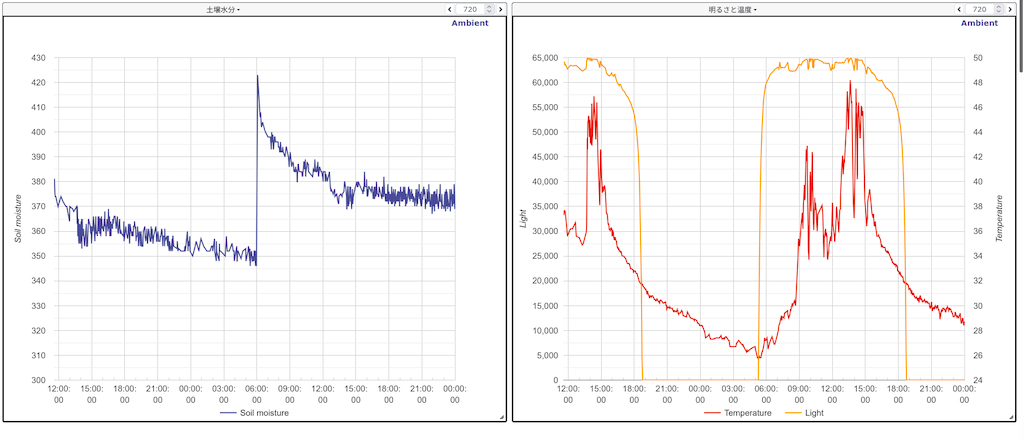

結果は上々で、ベランダで育てているバラのプランターにセンサーを挿し込んでモニタリングをしている。

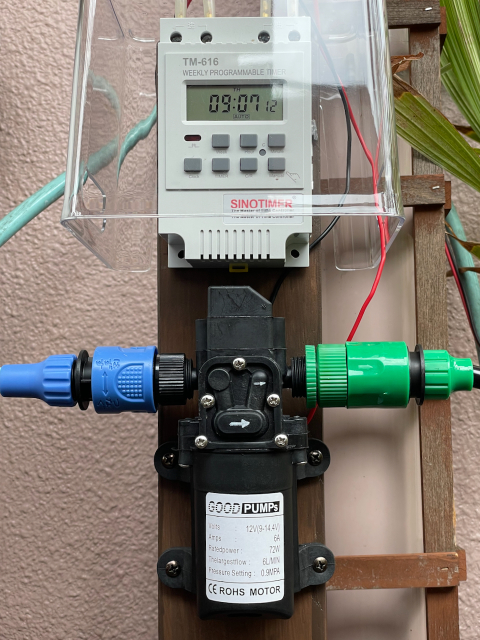

センサー、となりのチューブはスプリンクラー用

左の土壌水分値が急に上がっている箇所ははタイマー自動潅水による。右のLightはセンサー値から655,535を引いた逆数