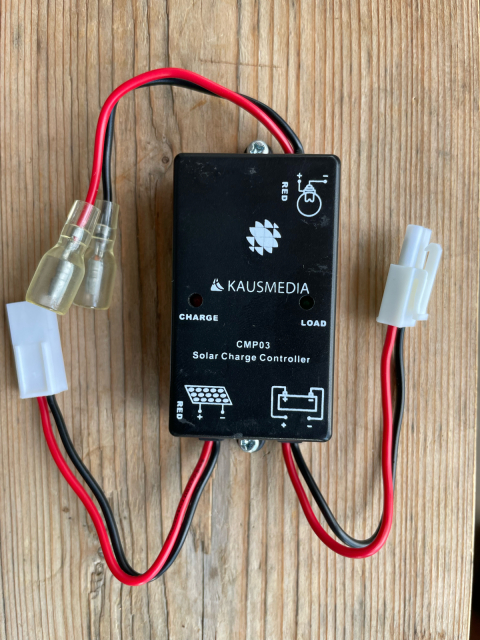

KAUSMEDIA CMP03

5年目にして正常な出力が得られず故障したので国産で定評のあるDENRYO製に交換した。

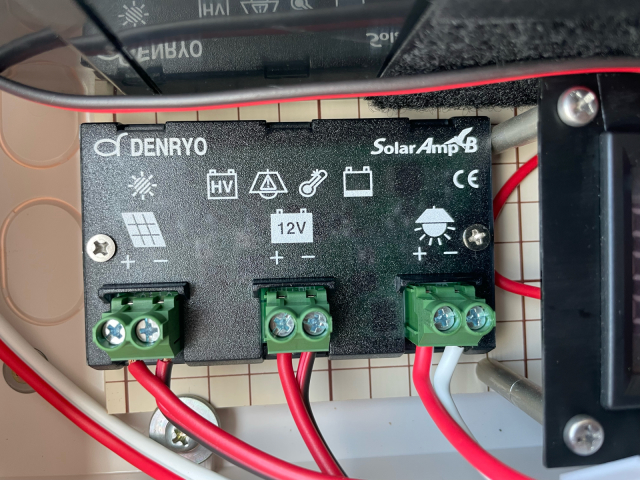

DENRYO Solar Amp B

交換した結果、正常に散水ポンプが稼働した。

しかし、別の問題として普通の流水ポンプは停止中も水が流れて、サイフォン原理でポタポタと点滴のように灌水してしまう。

やはり、ダイアフラムポンプに交換しなければならない。

personal dialy

前回のお道具箱ワゴンの材料が余ったので、道具整理に使っていたハムの贈答用箱を利用してもう一つワゴンを製作した。

箱はこのような桐箱で145*247*85の大きさである。

フロント部分にセリアのインテリアネームプレート

セリアのインテリアネームプレート

を付けてあったが、このプレートは現在では取り扱っていない。5年くらい前に見つけた時には5個まとめ買いしたが、

もっと買っておけばよかったと後悔している。Amazonで似たようなものを手に入れたが、取手部分が小さくて薄い。

全体の作りだが、今回も天板と底板は18mm厚にして、中段はダイソーのMDFでにした。棚板の大きさは180*300にした。

側板は前回の18mm厚パイン集成材棚板の余材を利用したので、ハンドルーターによる溝を掘ってから4枚の支柱にした。

仕上げは、手持ちのWATOCO OILのチェリーを使った。オイル仕上げなのでパイン集成材は色むらが大きいのとMDFも暗めに仕上がってしまう。

Raspberry PiやM5Stackなどの電子パーツをお道具箱サイズの紙箱にいれて保存していたが、重ねておくと取り出し難いのと机の下に入れたいので、整理棚を市販品で探してみたけれど、適当なものがないので制作することにした。できるだけローコストで簡単に作りたいので棚制作用の溝付きパイン支柱を利用した。

棚板は天板と底板は18mm厚のパイン集成材を使ったが、棚板はダイソーのMDFを利用することにした。

パイン支柱の溝は18mm厚を前提としているので、6mm厚では隙間を埋める必要がある。これも6mm厚のパイン材で木片を切り出して、MDF材をサンドイッチするようにして接着剤で固定した。40片の材料を切り出して木工用ボンドがMDFに着かないようにしながら接着するのは手間がかかった。

仕上げは前回のCDラックに使ったBRIWAXが残っていたので、それを使った。さらにウッド・ダイ(着色剤)もあったので、下地に使ってみた。前回より深みのあるヴィンテージ感がある仕上がりになるが、ローコストの材料には奢り過ぎであった。

カラーはオールドパインである。

紙製のお道具箱は無印良品で購入したものだが、硬質パルプボックスで丈夫で使いやすのだが、廃盤となっている。現行品はきっちりと蓋があう紙箱となっているが、ざっくと収納するのには、お道具箱タイプが使いやすいのだが、再販してくれないかな。

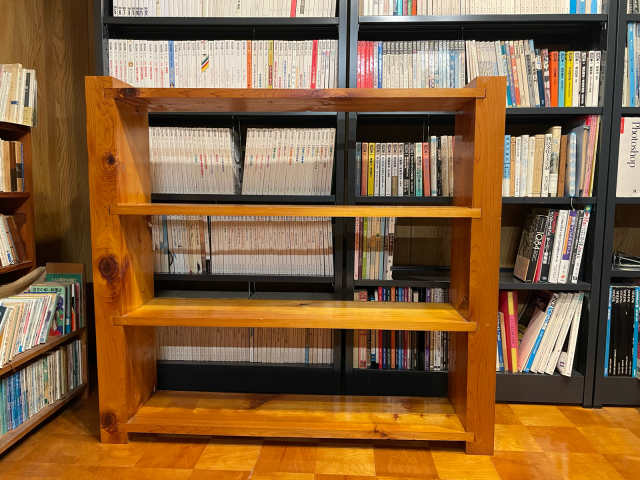

最近はApple Musicのサブスクリプションのおかげで、CDを滅多に買わなくなったが、過去のコレクションが箱に収めれれ、分散していたので整理するためにも全部出してみようと思った。

そこで、家に79x20cmぐらいの9mm厚合板が沢山あったので、CDラックを制作することにした。

外枠は18mmのパイン集成材で、全体としては高さ1264mm、幅826mm、奥行き150mmで8段の大きさになった。

棚板が9mmではCDの重さに耐えないので、縦桟に12mmの合板を組子のように1枚か2枚を入れて組み上げた。

仕上げは5年以上前に購入したBRIWAXのオールドパインがあったので、それを使った。

手持ちのCDを入れてみると400枚近くもあり我ながら驚いてしまった。

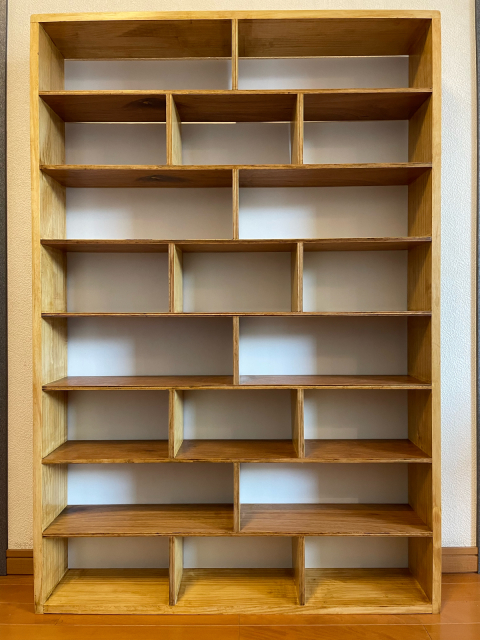

今から40年ほども前に自作した本棚を再利用するために動かしてみた。

マツ材で作ったので、当時はヤニに悩まされ、完成後も木口がベタベタしていたが、今は枯れている。

電動ノコとノミだけで作ったので、精度が低く棚板との大入れ接ぎが決まっていない。

南面の2つの掃き出し窓と西側の窓のカーテンを遮光断熱カーテンに取り替えることにした。

商品はカインズ製の「遮光カーテン ニューファイン ネイビー」にしたが、人気商品なのか仕入が上手くいかないのか、サイトで調べてみたら置いてある店や数も少なかった。

木津川店で手に入るか心配だったが、ちょうど必要な数だけ残っていた。

ついでにカーテンレールも交換した。

このカーテンレールが曲者で、取り付け部がL字方金具で窓枠等に木ネジで取り付けるのだが、レールを抑えている部品がプラスティックでそれをビスで締め付けるのだが、強度不足とビスの頭の大きさがばらついていて、締め込むとプラスティックにめり込むものがあった。手持ちのワッシャを入れてなんとか締め付けたが、設計の甘さと部品精度低さには驚いた。

長岡式オーディオラックの塗装は完了した。

ニッペの水性木部用下塗りシーラーを塗って、#240サンドペーパーでやすりがけをしてからカインズの

を2回塗った。この塗料は室内用で、本来は家具には向かないかもしれないが、ベタつきはないので使ってみた。急いでやったので、下地の処理がもうひとつで、合板のキズや欠けが残ってしまった。

部屋の蛍光灯がカバー撤去のまま放置されていたので交換した。

ネットで色々と探し注文してみたが、モノタロウで扱っているパナソニックや三菱は注文してみるとメーカーより欠品中のため納期未定と返事がきてキャンセルされた。半導体不足の影響は深刻である。

そこで、在庫確認してから見つかったのが、次の製品である。

商品メーカー:オーデリック

商品名:XL501002R2DLEDベースライト LED-LINE R15高演色 クラス2直付型 逆富士型(幅150) 40形 4000lmタイプ FLR40W×2灯相当非調光 温白色3500Kオーデリック 照明器具 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 店舗・施設向け 天井照明

形式名:XL501002R2D

このようなベースライトは業務用なので、シンプルで発光部と取付ベースが分かれており、工事が簡単だった。色温度はどうしようかと迷ったが、電球色に近いのが好きなのでこれにしたが、電球色の3000Kにしても良かったかも。

by aotamanegi | 2022-05-30 17:00 | craft

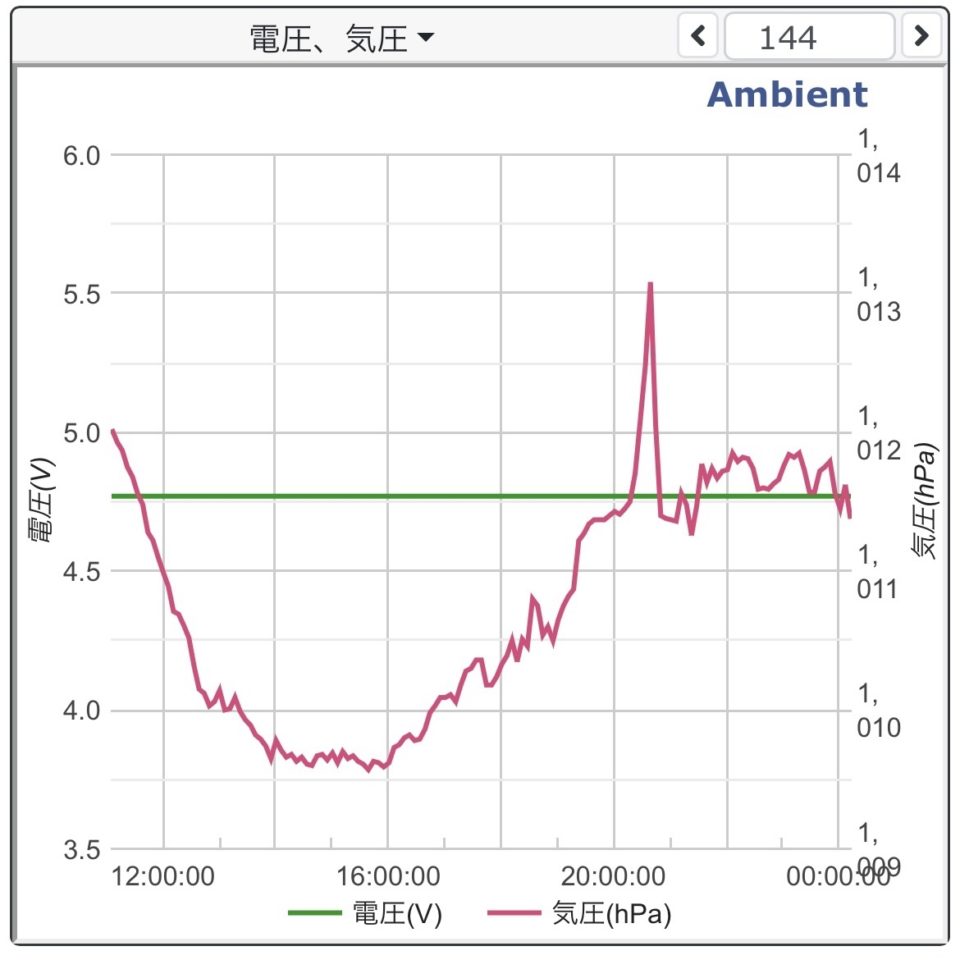

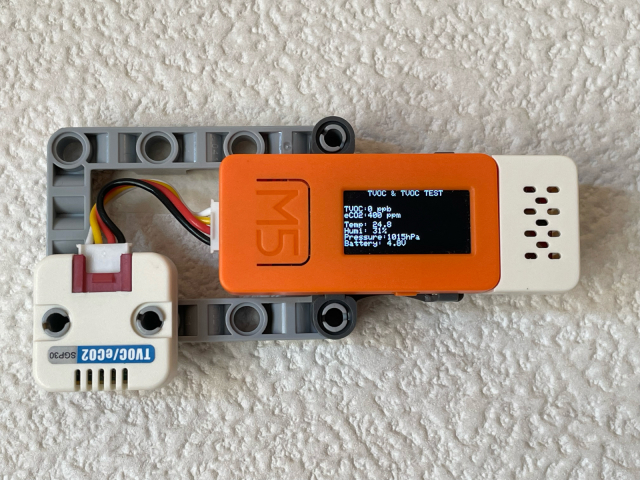

トンガ諸島にある海底火山爆発の気圧変化15日午後1時ごろに起きた噴火の影響で、日本各地で津波が起きたが、わが家のM5stickC環境計測器も、20:40ごろに急な気圧変化を記録していた。

2系統同時に使ったときのメモ

M5StickC非公式日本語リファレンスを参考に

を同時に接続した場合は初期化で

void setup() {

M5.begin();

Wire.begin(32, 33);

Wire1.begin(0, 26);

}